发布时间:2025/5/19 16:08:08 文章来源:互联网 浏览次数:

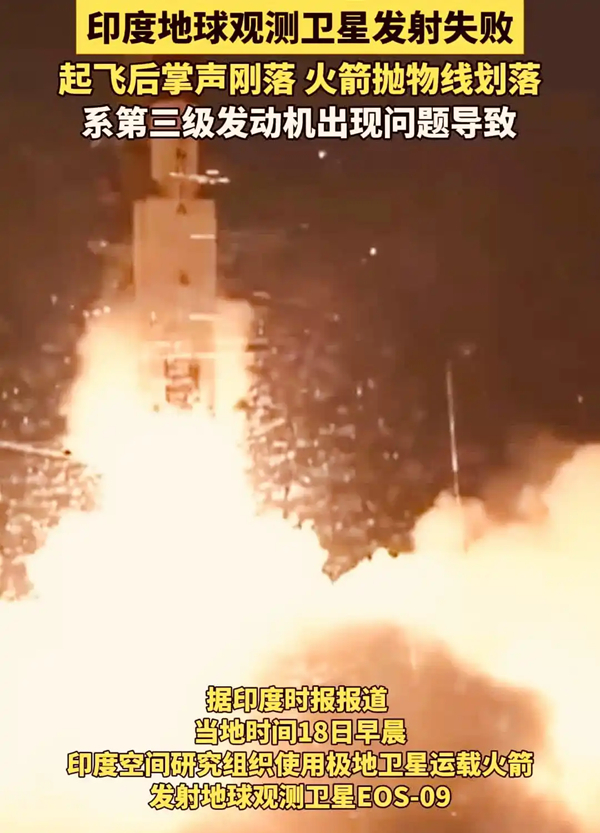

2025年5月18日,印度空间研究组织(ISRO)在斯里哈里科塔航天中心遭遇当头一棒——搭载地球观测卫星EOS-09的极地卫星运载火箭PSLV-C61在发射升空6分钟后突发第三级动力异常,这颗承载着农业监测与防灾预警重任的卫星最终坠入孟加拉湾。这次失败不仅终结了PSLV火箭连续21次成功的纪录,更将印度航天工业长期积累的技术短板与战略焦虑暴露在聚光灯下。

发射失利:精密仪器折戟太空征途

作为印度航天主力火箭,PSLV系列此前以91%的高成功率跻身全球可靠运载工具行列,其XL型配置的六枚固体助推器更被视为发展中国家航天的标杆。但此次任务中,当火箭飞行至海拔450公里高度时,第三级低温发动机突发推力异常。遥测数据显示,燃料燃烧室压力在T+4分52秒骤降30%,尽管箭载计算机立即启动冗余系统尝试纠偏,但卫星仍以每秒7.8公里的速度偏离预定弹道。

这颗造价数十亿卢比的EOS-09卫星堪称印度遥感技术的集大成者:1.7吨重的舱体内,合成孔径雷达与高光谱成像仪本可实现亚米级分辨率观测,为印度“数字农业”计划提供精准的作物长势数据,同时支撑东南亚国家联盟的气象共享网络。随着卫星坠毁,印度农业部不得不紧急启动应急方案,计划采购欧洲“哨兵-2”卫星数据填补监测空白,这无疑是对印度自诩的“南亚航天霸主”地位的辛辣讽刺。

深层危机:高速扩张背后的质量黑洞

事故调查委员会将矛头直指印度航天的“速度陷阱”——过去五年间,ISRO年发射频次从5次激增至12次,人员与设备长期处于超负荷运转状态。前技术总监拉维·古普塔直言:“重立项轻验证的积弊正在反噬我们的成就。”这种急功近利在EOS-09任务中显露无遗:第三级发动机涡轮泵密封件竟沿用2017年故障批次零件,低温推进剂输送管路的设计缺陷更与五年前PSLV-C39任务失利如出一辙。

更严峻的是印度航天的“卡脖子”困境:关键部件国产化率不足60%,精密传感器仍依赖进口。当全球商业航天进入模块化、可重复使用的新纪元,印度却因发动机技术滞后,被迫将新一代小型运载火箭SSLV的试射成功率压低至50%。这种技术代差在资本市场引发连锁反应:发射失败消息传出后,印度最大卫星制造商Alpha Design股价单日暴跌7.2%,火箭发动机供应商Godrej & Boyce亦下跌3.8%。

全球博弈:太空竞赛新变局

此次失利恰逢全球航天格局剧变的关键节点。在中国嫦娥六号实现月背采样、SpaceX星舰第五次试飞成功之际,印度原计划借EOS-09巩固其在亚太遥感市场的地位,却意外为竞争对手送上“助攻”。俄罗斯国家航天集团迅速抛出“联盟-2”火箭合作方案,马斯克则在财报电话会中暗讽:“任何火箭迭代都会经历挫折,但印度同行尚未建立有效的故障归零体系。”

值得玩味的是国际社会的微妙态度:NASA官方推特称“航天探索充满挑战”,中国国家航天局却通过外交渠道提出技术支援。这种反差折射出太空竞赛2.0时代的残酷逻辑——当发射次数不再是唯一指标,可靠性与产业链完整性正成为新的角力场。印度审计总署去年发布的报告此刻显得极具预见性:“ISRO需要建立独立的质量保证部门,而非继续充当政府宣传的‘航天吉祥物’。”

破局之路:在挫折中寻找新支点

面对危机,印度航天展现出惊人的韧性。ISRO已启动预备星EOS-10的加速组装,并计划将2019年发射的EOS-03卫星延寿使用。更值得关注的是战略转向:原定2026年退役的PSLV火箭可能提前让位给SSLV,这款采用3D打印技术的新一代载具可将发射成本降低40%,尽管其技术成熟度仍存疑。

在商业层面,印度航天正在经历价值观的重构。摩根士丹利维持对印度航天产业“增持”评级的逻辑值得玩味:到2030年,当全球商业发射市场规模突破500亿美元,印度凭借其低廉的人力成本与英语技术体系,仍可能成为国际合作的“备胎选项”。但这种乐观预期建立在一个前提之上——印度必须从EOS-09的残骸中打捞出比黄金更珍贵的经验数据。

当PSLV火箭的尾焰在孟加拉湾上空渐渐消散,这场失败或许能成为印度航天的成人礼。正如ISRO前主席马达范·奈尔所言:“真正的太空强国不是用成功次数定义的,而是看其从失败中重建的能力。”在2025年这个全球航天事故频发的年份,印度的挫折恰似一面镜子,映照出人类探索宇宙征程中永恒的矛盾:在速度与安全、野心与实力、梦想与现实的永恒博弈中,永远没有终极答案,只有不断校准的轨迹。