发布时间:2025/5/29 14:10:38 文章来源:互联网 浏览次数:

2025年5月22日早晨,贵州省毕节市大方县果瓦乡庆阳村因暴雨引发山体滑坡,经无人机航测滑坡体长约1040米、宽300米、平均厚度约10米,总体积约240万立方米,属特大型滑坡。初步统计8户19人被困,应急管理部启动国家地质灾害四级应急响应,派出工作组指导救援;贵州省委、省政府主要领导赶赴现场指挥。

5月22日10时30分,隧道救援贵阳队接贵州省应急管理厅指令参与毕节市大方县山体滑坡抢险救援。

灾情就是命令,时间就是生命!隧道救援贵阳队接指令后,迅速启动应急救援预案,紧急集合45名指战员,出动指挥车、卫星通讯车,卫星会议车、宿营车、救援工具车、应急电源车、餐饮车、后勤保障车、运兵车,吊车等救援车辆11台;出动边坡监测雷达1套,生命探测仪1台,蛇眼探测仪1台,载重无人机1台,侦测测绘无人机1台,自组网通讯设备1套,其他配套及个人装备若干等救援装备32台(套),携带生活保障物资,紧急赶赴一线进行救援。

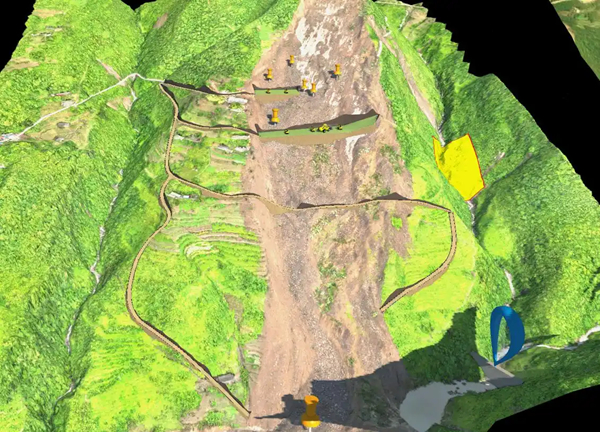

“现场多处道路损毁,大型设备进场困难。在这场生死竞速中,无人机测绘、边坡雷达监测、三维建模等高精尖技术装备的投用,为搜救工作提供了科学、安全的保障。”隧道救援贵阳队负责人宁宏边对比监测数据边说。

5月23日,一直下着小雨。隧道救援贵阳队指战员拿着随手捡的木棍,穿过密密麻麻的树木杂草,脚下的鞋子早已被泥水浇湿,发出噗嗤噗嗤的声音。经5,6个小时的艰难跋涉,人工开辟步行通道以及监测平台,终于确定了监测点位。

“目前找到这个架设边坡雷达的机位,旁边就是悬崖,下面树木还需要清理一下,才能勉强看得到滑坡现场。”宁宏擦了擦脸上的雨水说。

5月24日11时,已在一线连续奋战48小时的通讯监测中队长魏旭锴,揉了揉布满血丝的双眼,再次启动测绘无人机,采集滑坡现场完整和准确的三维地形数据,并及时将数据提供给现场指挥部。

5月的果瓦乡庆阳村,天气又湿又冷,他搓了搓僵硬的双手说:“我不怕苦不怕累,这些地形数据,能为指挥部提供分析滑坡体的形态、规模和运动轨迹,估算山体坍方量,为制定科学的救援方案提供有力的科学依据。这对评估灾害的影响范围、制定救援计划以及预防次生灾害具有重要意义。”

“传统人工勘察需要数小时,而无人机能快速生成的高清正射影像和地形数据,让我们第一时间锁定救援重点区域,为搜救队精准定位提供了关键依据。”魏旭锴表示。

与此同时,边坡雷达监测系统在救援现场如同一名“安全哨兵”,对不稳定山体进行毫米级位移监测。该系统通过发射微波信号,可实时捕捉山体表面毫米级的细微形变,并提前15-30分钟发出滑坡预警。

“由于救援过程中仍有滑坡发生,地形条件复杂,现场的风险监测和安全保障不能马虎,坚决防范次生灾害发生。”总工冯江认真的叮嘱作训部长王兴邦说道。

5月24日20时,搜救工作一直紧张推进。

“只要有一线希望,就付出百倍努力。”王渺川边操作边坡雷达边说。

“我们必须24小时不间断对滑坡体进行监测,并定时反馈监测数据到现场指挥部。今日滑坡体监测数据反馈形变量属于正常数值,没有发现二次滑坡征兆。”宁宏认真的说

隧道救援贵阳队使用测绘无人机对现场的测绘建模,设计救援通道,并及时提交给现场指挥部,得到现场指挥部的高度认可。

“该救援方案非常及时,请将电子版资料发给指挥部,在明天救援研讨会上作为重要技术支撑,你们辛苦了。”现场指挥部指挥长如是说

截至5月26日12时,救援持续进行。

此次贵州大方山体滑坡救援中,科技技术的应用不仅是工具升级,更是对生命的敬畏。无人机和地质雷达让救援更精准、更科学,筑牢了应急救援安全防线。

文章转载于:工人日报