发布时间:2025/7/17 14:42:09 文章来源:互联网 浏览次数:

量子计算机到底是不是真量子?最近,一支由中国和荷兰科学家组成的国际团队造出了“量子测谎仪”——他们成功验证了73量子比特系统的真实量子行为,创造了量子验证技术的新纪录。这项研究由清华大学、浙江大学实验团队与荷兰莱顿大学理论团队合作完成,成果发表在《物理评论X》上。

量子计算机和传统计算机根本不同在于它利用了量子力学特性,比如量子纠缠——爱因斯坦称之为“幽灵般的超距作用”。两个纠缠粒子无论相隔多远,测量其中一个会瞬间影响另一个的状态。这种特性让量子计算机能够同时处理海量信息,但也带来一个核心难题:如何证明一台设备真的利用了量子效应,而不是在“装模作样”?这就是量子验证问题。

科学家用的“测谎仪”是著名的贝尔测试,由物理学家约翰·贝尔在1964年提出。简单说,如果系统通过了贝尔不等式测试,就能证明存在量子非局域关联,即“真量子行为”。但传统方法在大规模系统上极难操作——每增加一个量子比特,测量复杂度就指数级增长。

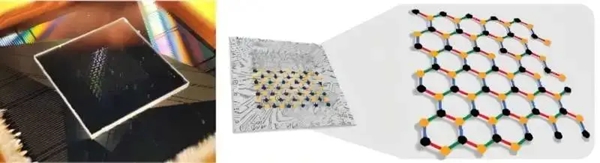

这次突破的关键在于团队换了思路:不硬测贝尔关联本身,而是让量子设备做它最擅长的事——寻找最低能量状态。他们设计了一种特殊量子态,用量子处理器优化其能量。结果令人震惊:量子系统达到的能量值比任何经典系统可能达到的最低值还要低得多,差异达到48个标准差(相当于连续抛硬币约50次都是正面!)。这铁证了73个量子比特间存在量子关联。

更精彩的是第二部分:团队进一步验证了“真正多体贝尔关联”。普通贝尔关联可能只涉及部分粒子,而这种更稀有的关联需要所有粒子“齐心协力”才能展现。研究团队成功在24量子比特系统中实现了它——你可以想象24个士兵完美同步正步走,稍有差错整体效果就崩盘。

为什么73量子比特的验证如此重要?对比一下:2025年6月,中国科学家平荣刚团队在北京谱仪实验上利用超子纠缠验证量子非局域性时,统计显著性为5.2个标准差,已被视为重大突破。而这次验证的粒子数多了一个量级,且48个标准差的置信度近乎“板上钉钉”。

中国团队在此次合作中贡献了核心硬件能力。浙大2022年发布的“天目1号”超导量子芯片拥有36量子比特,相干时间达50微秒;2025年初浙大又宣布突破芯片工艺,让量子比特在“裤兜里溜达三圈”后性能依然稳定。这些自主技术为实验提供了关键基础。

这项研究不只是学术游戏。贝尔关联是量子通信的“信任根基”——例如我国“墨子号”卫星的量子加密就依赖它。更深层次的验证能力,意味着能打造更安全的量子网络。同时,理解多粒子量子关联机制,还可能催生新型量子算法,让计算机真正发挥“量子威力”。

量子计算机正从实验室走向应用。去年我国学者提出用372量子位破解RSA加密的理论方案时,很多人质疑当前设备的“真量子性”。现在,这套“测谎仪”给量子芯片发了“身份证”,未来银行或实验室只需对设备做个贝尔测试,就能放心使用——这才是量子技术实用化的真正里程碑。

文章转载于:科学剃刀