发布时间:2025/7/4 11:22:42 文章来源:互联网 浏览次数:

6月14日,我国第二颗电磁类监测卫星“张衡一号”02星成功发射,有望为预测地震、火山爆发、雷暴等自然灾害提供帮助。那么,卫星在灾害监测预警领域可以发挥哪些重要作用?目前仍面临怎样的技术挑战?放眼国际航天界,近年来在卫星相关应用领域取得了哪些新进展?

灾害监测预警能手

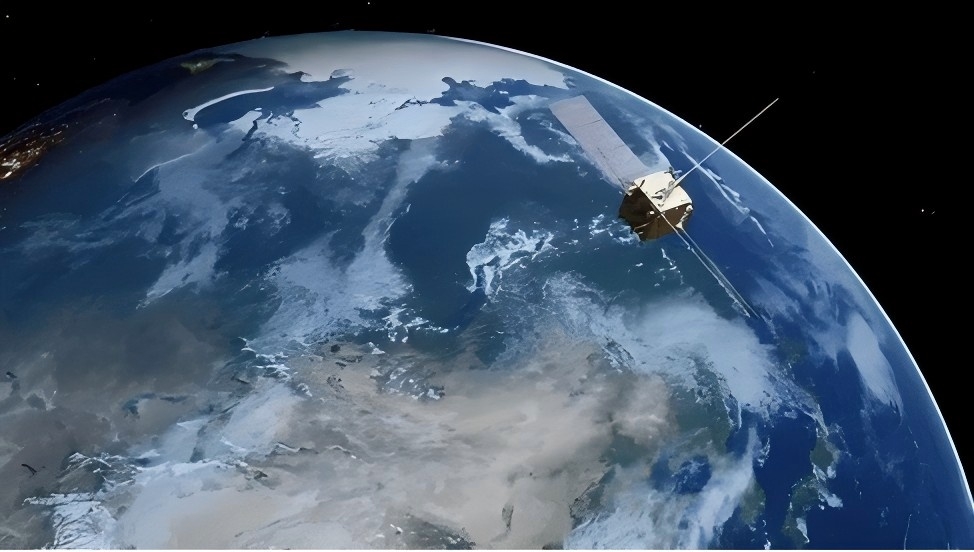

据公开资料显示,2018年,“张衡一号”01星成功发射,后续获取了涉及全球地震的大量电离层监测数据,开创了空间观测地震前兆现象的先河。此次“张衡一号”02星发射升空,标志我国在地球物理场空间观测领域迈出了重要一步,对提升自然灾害监测能力可谓意义重大。

“张衡一号”02星搭载了电场探测仪、高能粒子探测器等先进载荷,与01星协同工作,将针对全球电磁场、电磁波、电离层、中性大气层相关参数进行准实时监测,精准“捕捉”地质活动与人类活动引发的电磁异常、大气层中的雷暴与闪电活动等关键信息,提升从太空感知地球“电磁脉搏”的能力,为揭示地震孕育机理和探索预警模型奠定基础。

事实上,卫星遥感具有宏观、动态、实时的优势,能够跨越地理限制,开展全面、持续监测,为灾害预警、应急响应及灾后评估提供重要依据。随着卫星技术在灾害监测领域应用不断拓展,卫星在全球防灾减灾体系中的地位日益重要,必将显著提升人类应对灾害的能力。

“张衡一号”02星运行效果图

具体来说,卫星在气象、海洋、地质等灾害监测预警领域普遍发挥着重要作用。

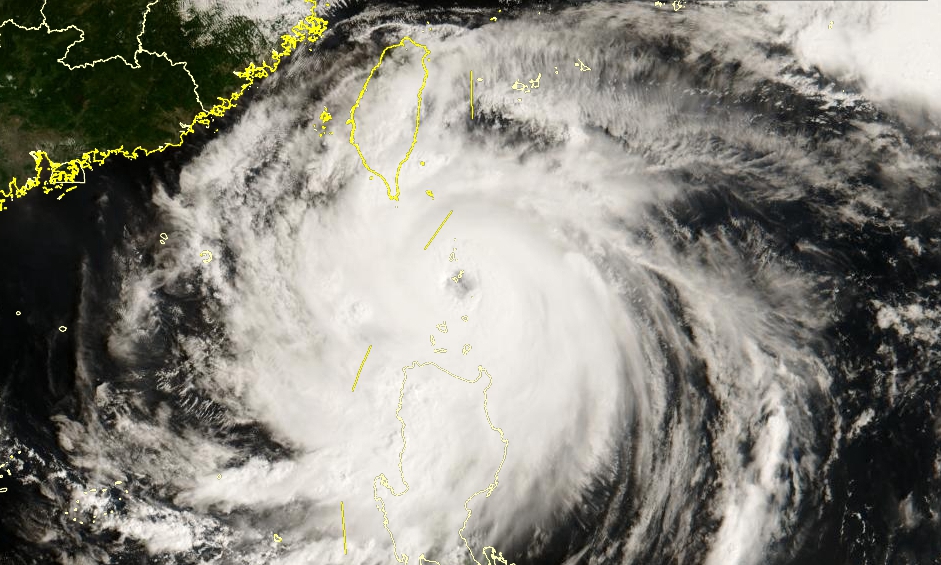

借助气象卫星,人类能够不间断地追踪大气变化,对台风、热带风暴、飓风、沙尘暴、寒潮等灾害尽量做到实时跟踪、及时预警。

例如,风云系列卫星对西太平洋台风基本实现了全覆盖监测,能够精准记录台风全貌及演变过程,为预警和防灾减灾争取时间。

面对暴雨和洪水灾害,结合卫星对云系、降水的监测数据以及地面雨量站数据,科研人员可提前预估暴雨影响区域和强度,提升防洪排涝工作效率。

此外,卫星获取的植被指数、土壤水分等信息直观地反映了区域干旱状况,再对比多时相卫星影像,有助于分析旱情发展趋势,指导农业灌溉、水资源调配等工作。在森林和草原火灾爆发之初,卫星可实时监测火点位置、面积,预测火势,结合周边地形、植被分布等信息,为消防部门规划灭火、调配力量提供支持。

面对地震、滑坡、泥石流等地质灾害,合成孔径雷达卫星可以测量地表微小形变,通过多时相卫星数据对比,监测山坡植被覆盖、地形起伏变化趋势,进而帮助救灾者识别潜在的滑坡、泥石流隐患点位和影响区域。

针对海洋灾害,气象单位借助卫星掌握海面高度、风速、风向等,可以提前预测风暴潮。而在极地附近及高纬度海域,卫星还能实时监测海冰范围、厚度、漂移速度等,辅助海上航运、石油开采等领域从业者提前规划航线和应急方案,缓解海冰危害。

多重难题有待化解

近年来,随着技术快速进步,遥感卫星的空间分辨率和光谱分辨率持续提升,具备全天时、全天候感知能力,在灾害监测领域发挥着越来越重要的作用。不过,由于灾害的复杂性和技术水平局限,目前卫星预测自然灾害仍面临不少挑战。

首先,卫星需要持续提升分辨率、覆盖范围和时效性。分辨率直接影响到卫星监测灾害的准确性。为了提高分辨率,遥感卫星通常运行在低轨,单颗卫星对同一区域的重访周期为2~3天,可能会错过灾前关键信息,因此有必要部署多星组网来提高覆盖范围,改善监测的时效性。如果能够国际合作,推动卫星数据共享和协同观测,将在灾害响应、救援支持方面事半功倍。

数据传输和处理分析是另一个大挑战。随着卫星获取数据急剧增加,每天均有海量数据传回地面,传输延迟、带宽限制、处理时效等均会影响灾害预兆信号的实时监测和应急响应。

卫星监测超级台风

一方面,卫星需要持续提升数据传输速率和存储能力,确保数据及时、完整地传输到地面,妥善存储和管理。

另一方面,科研人员有必要不断推动云计算、大数据处理和人工智能发展,以便快速处理海量数据,精准“挖掘”有价值信息。比如,利用智能模型和算法,科研人员有望更高效地识别和提取卫星图像中的灾害相关特征,促使系统自动识别地震、洪水等威胁区域和程度,为应急救援和灾害评估提供快速、准确的信息支持。

为了更准确地预测灾害,地面处理工作还需解决多源数据融合问题,既包括多类型卫星数据高效融合,消解不同卫星数据格式、分辨率、时间尺度等差异,还涉及卫星数据与地面观测数据、地质数据、气象数据等多源数据融合分析。考虑到这些数据来自不同的传感器和监测平台,数据格式、时空分辨率等存在差异,迫切需要更完善的数据融合模型和算法。

此外,全球气候变化导致灾害更加复杂化、极端化,复合型灾害增多,要求卫星进一步提升监测能力。

张衡一号系列卫星研制团队积极创新,通过天基电磁监测预测地震灾害,面临着不容忽视的技术挑战。

比如,地壳应力、断层摩擦、流体迁移等因素造成了非常复杂的电磁背景,难免会干扰卫星对地震相关电磁信号的探测识别,需要强大的智能算法支持。

再比如,科研人员需要对各类噪声持续深入“理解”,建立研究模型,从复杂噪声背景中识别出有用信号,更准确地解读异常信号,分析信号与地震孕育过程的关系等,不断填补认知“空白”。

各领域努力求突破

可喜的是,近年来卫星灾害监测技术不断进步,一系列进展正在提升人类预测自然灾害的能力。

从应用领域来看,卫星预警监测灾害领域迅速拓展到火山、洪水、台风、地震、山体滑坡、森林火灾、干旱、海洋溢油等,在复杂多变的灾害形势下提供更全面的支持。

通过长期积累的卫星数据和分析模型,科研人员能够更准确地评估灾害风险。例如,利用卫星监测数据,结合气象、地质等数据库,可以建立洪水、地震等灾害风险模型,指导防灾减灾规划和工程建设。

从卫星性能来看,光学成像分辨率日益提高,多光谱和高光谱成像技术获取信息更加丰富,雷达成像分辨率持续进步,数据获取能力不断增强,支持科研人员更全面地监测植被健康状况、水质变化、土地覆盖类型及演变,更准确地评估灾害对生态环境的影响。

地球观测卫星拍摄火山爆发瞬间

特别是国际遥感星座组网进度加速,人类预测灾害的能力必将持续增强。例如,欧空局的哨兵系列卫星组网工作,能够监测毫米级地表形变,帮助防灾减灾工作。

总体来看,卫星持续强化对不同灾害的预警能力。比如,“张衡一号”系列“捕捉”与地震相关的电磁波、等离子体异常扰动现象,支持建立天地一体化观测体系,助力监测预测地震、火山、雷暴等灾害的科学探索以及空间环境监测预报、地球系统科学研究。

再比如,美欧卫星尝试融合热辐射、地表形变、生态信息等要素,通过观测异常热信号、地表抬升迹象,以及火山释放的二氧化碳促使附近植物叶绿素浓度上升征兆,预警火山喷发。

此外,借助人工智能技术,新型气象卫星能够更迅速、合理地预测雷暴云团形态演变,甚至在轨处理雷暴云图像,辅助判断预警等级,及时应对雷暴、冰雹等灾害。

众所周知,地球系统是由大气圈、水圈、陆圈和生物圈组成的有机整体,其内部复杂的相互作用导致各种自然灾害长期以来变幻莫测。在卫星技术进步和科研方案创新助力下,人类有望更精确、更充分地揭示自然奥秘,总结规律,提高灾害预测预防本领。

文章转载于:中国航天报·飞天科普周刊