发布时间:2025/7/23 11:45:08 文章来源:互联网 浏览次数:

近日,据媒体报道,一个被天文学家当作来自银河系外的快速射电暴事件,最终被证明是一颗失效58年的美国卫星发射信号的结果。卫星发射的信号为何会被误判为快速射电暴呢?“死”了58年的卫星还能发出信号,其中可能的原因是什么?

被误判的卫星信号

在射电天文学中,快速射电暴是一种持续时间极短的射电波爆发,通常仅持续几分之一毫秒,最长持续约3秒。这类信号源自人类尚不完全理解的高能天体物理过程,尤其是其中的超快射电暴,其起源至今仍是科学研究热点。

快速射电暴尽管持续时间极短,但它在一毫秒内所释放的能量,相当于太阳3天内释放的总能量。快速射电暴虽然能量极其巨大,但到达地球时的信号非常微弱,其强度甚至比一部手机在月球上发出的信号还要弱1000倍。

人类探测快速射电暴信号想象图

多年来,科学家们一直通过超高灵敏度望远镜、长期太空任务和全球各地的射电天文台,耐心等待来自宇宙深处的神秘信号。直到2024年6月,一个令人震惊的事件发生了:澳大利亚科廷大学射电天文研究所意外捕捉到一个强烈的射电信号。

起初,这一信号被误认为是来自遥远宇宙的快速射电暴。然而,源定位显示,该信号来自距离地球仅约4500公里的轨道,最终科学家确认其来源是于1964年发射、早在1967年就已报废的中继二号卫星。这颗沉寂了58年的“死亡卫星”,竟在半个多世纪后“诈尸”,重新发出了信号。

这种误判并非偶然,主要是因为卫星信号与快速射电暴在多个观测特征上存在高度相似性,加之当前射电望远镜技术存在局限性,才导致了这一乌龙事件发生。

首先,卫星信号与快速射电暴的时间尺度相近。快速射电暴的持续时间一般在1~10毫秒之间,而由卫星静电放电或微陨石碰撞产生的脉冲信号虽然持续更短(通常为纳秒级),但由于望远镜的时间分辨率有限,这类超短信号可能在观测数据中被“拉伸”,呈现出类似快速射电暴的波形。

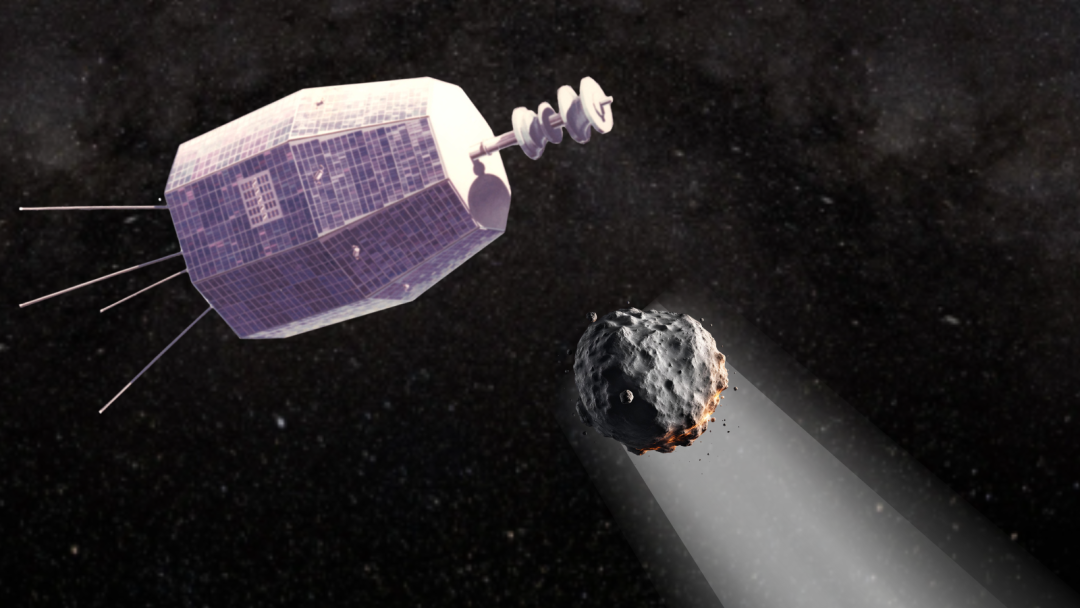

微流星撞击中继2号卫星示意图

其次,卫星信号与快速射电暴的亮度峰值接近。快速射电暴的亮度可达太阳日常辐射的数亿倍,而像“中继二号”这样的近地轨道卫星发出的信号,由于距离地球较近,其表观亮度甚至可能高于遥远的快速射电暴。例如,科学家此次接收到的“死亡卫星”信号,其亮度足足比背景辐射高出了2000~3000倍。

最后,卫星信号与快速射电暴的频谱特征相似。一些快速射电暴信号具有宽带频谱,并表现出明显的频率漂移。巧合的是,卫星金属部件在发生放电时,也可能释放出宽频无线电辐射,在频谱上与快速射电暴十分相似,从而进一步加剧了识别难度。

或引发轨道危机

一颗“死亡”了58年的卫星突然发出信号,原因可能有两种。

第一种可能是静电放电。卫星外壳通常由金属材料制成,在太空中飞行时容易积聚电子。当这些电子突然释放,就会发生类似冬天人们手触金属门把手时的“静电火花”现象。

在太空中,这类放电其实相当常见。虽然对人类来说,静电火花并不危险,但对于精密的航天器而言,它足以造成严重损坏。因此,这种“幽灵信号”的出现,像是一种警示:在地球轨道上漂浮的数万块太空垃圾中,随时可能有更多信号被触发,人类是否已经准备好应对这场悄无声息的“轨道危机”?

第二种可能是微陨石撞击。高速(约20公里/秒)飞行的毫米级太空微粒撞击卫星时,会释放巨大能量,将部分物质瞬间转化为高温等离子体,并可能产生射电信号,从而被地面接收。

“死亡卫星”发出的信号被误判一事也给人们带来了诸多启示。

其一,监测宇宙信息不一定需要昂贵的设备。这场突如其来的无线电爆发事件揭示了一个令人警醒的现实:地面射电望远镜可能早已在无意中记录下卫星的异常活动,但未被识别。研究团队发现,相较于动用造价高昂的大型射电阵列,一些造价较低的简易设备也能有效捕捉此类“幽灵信号”。这不仅说明监测宇宙的“门槛”可能比预期更低,也意味着未来科学家将面对更复杂的信号甄别挑战。

其二,航天器材料老化容易引发静电危机。作为20世纪60年代的早期航天器,“中继二号”使用的材料更易积聚静电。虽然现代卫星在设计中已考虑静电防护,但太空中仍有数以千计的老旧航天器漂浮于轨道,如“定时炸弹”般存在安全隐患。这些航天器一旦发生放电现象,不仅可能干扰射电观测,还可能引发高速碰撞等连锁反应。这给未来航天器设计、任务规划及空间环境治理带来严峻挑战。

其三,科学观测正面临新型威胁。当前的深空探索主要依赖对毫秒甚至纳秒级射电信号的捕捉与分析,而卫星静电放电或微陨石撞击产生的类似脉冲信号,可能会混淆天文观测数据。虽然静电放电早有研究,但此次事件表明,微陨石撞击也可能成为信号触发源,两者或许会共同作用。这一发现凸显出射电天文观测正面临来自人造轨道物体的全新干扰威胁。

其四,下一代射电望远镜面临更大挑战。随着新一代望远镜系统的不断投入,如全视场监测装置、智能化阵列天线等,科学家有望在技术层面更精准地区分天体信号与人造干扰。然而,面对太空垃圾数量不断上升的趋势,单靠设备升级远远不够。每一次信号的接收都需经过严格验证,以确认其是否真正来自遥远宇宙,而非近地轨道上的人为干扰。

“中继二号”的意外“诈尸”,或许只是一场更大混乱的序幕。

文章转载于:中国航天报·飞天科普周刊