发布时间:2025/8/8 10:03:11 文章来源:互联网 浏览次数:

你或许在某些科幻大片里见过这样的情节:太阳爆发出剧烈的耀斑,一股高能粒子风暴席卷地球轨道,使得卫星集体失灵、通信系统陷入瘫痪,甚至电网全面崩溃,引发一场全球危机。这些听起来宛如电影桥段的灾难,其实并非完全虚构,这正是“空间天气”可能带来的真实威胁。

7月26日,在世界人工智能大会气象专会上,由国家卫星气象中心牵头,联合南昌大学、华为技术有限公司共同研发的全球首个空间天气链式人工智能预报模型“风宇”正式发布。这一成果不仅是我国在空间天气智能监测与预警领域的一次技术跨越,也宣示了人工智能在这一前沿交叉领域中日渐凸显的主导地位。

AI扛起预测大旗

过去几十年间,人类对地球以外的环境认知不断拓展,也愈发意识到,太阳不只是温暖人类的光源,更是一位气候“塑造者”与风险制造者。而在如今这个高度依赖卫星通信和导航的时代,提前“看懂”太阳的“脾气”,预测其可能掀起的风暴,已经不仅是天文学家的兴趣点,而是一道牵动全球基础设施安全的科技命题。

空间天气,简单来说,就是太阳活动对地球及其周边空间环境产生影响的一系列过程。最典型的太阳活动包括太阳耀斑、日冕物质抛射和高速太阳风等。

这些高能事件会释放出大量带电粒子和电磁辐射,在抵达地球磁层和电离层时,可能引发一连串连锁反应,轻者产生极光,重者则可能影响卫星轨道、扰乱导航定位、干扰短波通信,甚至在极端情况下造成地面输电网大面积瘫痪。1989年,加拿大魁北克曾因太阳活动引发的强磁暴大范围停电9小时;2003年10月末至11月初,太阳上的一系列爆发事件给地球空间环境带来灾害性影响,多颗通信卫星出现异常,甚至影响了航空飞行轨迹。

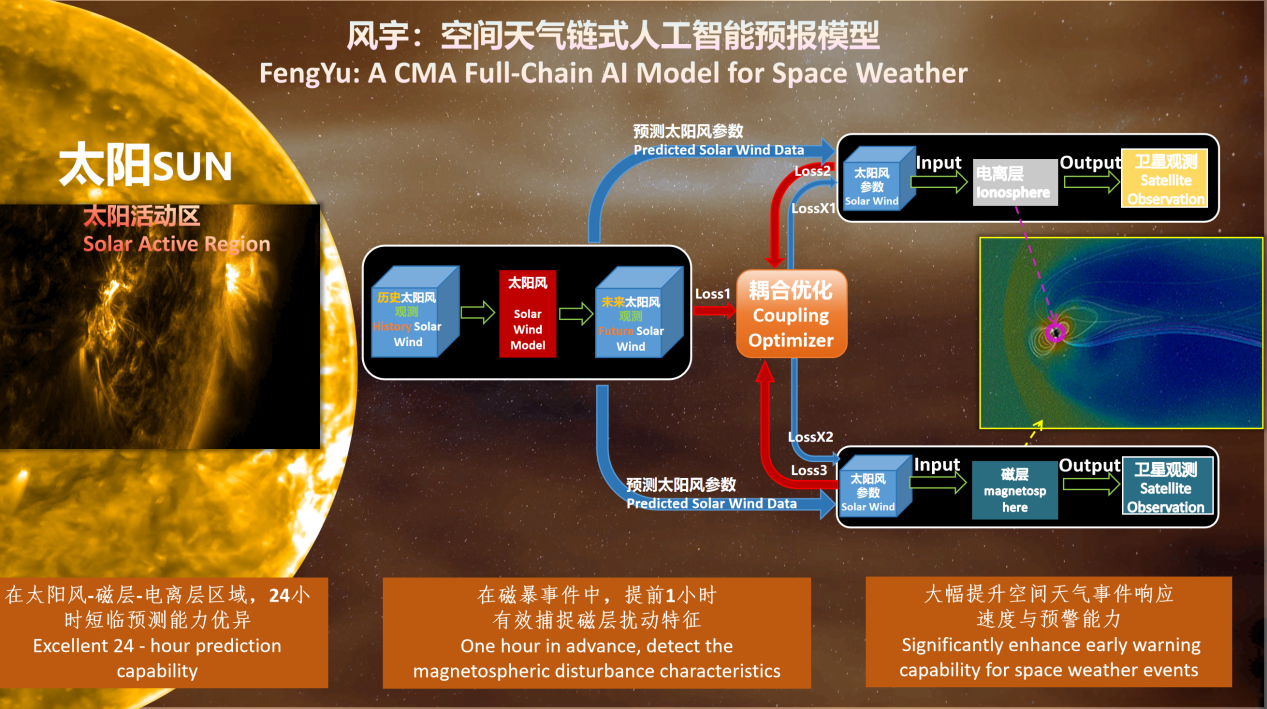

空间天气链式AI预报模型“风宇”基本框架图

近两年,太阳活动正逐步迈入第25轮太阳活动周期的活跃期。根据我国羲和号卫星等空间探测器的监测,近期太阳活动频繁,日珥爆发、耀斑事件不断,全球科学界对空间天气预警的需求也日益迫切。

面对如此复杂多变的空间天气系统,传统的数值模拟方法显得愈发吃力。这些模型虽然基于成熟的物理原理,但是计算成本高昂、实时性不足,难以应对太阳风暴等突发事件的快速演变。

“风宇”的推出,正是在这一背景下取得的突破性进展。它采用链式建模思路,分别对太阳风、磁层和电离层进行建模,并通过一个名为“耦合优化器”的智能机制,把3个区域的模型以因果逻辑串联起来,形成一个可插拔、可拓展的“链式”AI预报体系。

这不仅实现了从太阳风源区到地球空间环境的全链条预测,还显著提升了不同区域之间相互作用的模拟精度。测试表明,“风宇”模型在近两年大磁暴的预报方面展现出优于传统模型的预报能力,尤其是在电离层电子密度的预测方面,误差被控制在10%以内。

此外,“风宇”模型全程运行在国产AI平台上,具备较强的自主可控能力和工程应用潜力,目前已申请11项国家发明专利,并计划逐步嵌入我国的空间天气业务系统。

天地一体 面向未来

但是,再先进的预测模型,也必须建立在足够密集与精准的观测数据之上。近年来,我国已基本建成“天基+地基”协同的空间天气监测体系。

在太空中,“风云卫星”“羲和号”“夸父一号”等观测卫星昼夜不停地追踪太阳活动,获取太阳黑子演变、日冕抛射、紫外辐射等关键数据。而在地面,中国气象局与中国科学院布设了包括子午工程在内的百余座观测站点,对地磁、电离层、宇宙线等进行连续监测。

如此海量的异源数据,仅靠人工或传统方法融合已捉襟见肘。人工智能在此恰好发挥长处。例如,中国科学院国家空间科学中心副主任李晖团队研发的AI识别算法,能够根据太阳风观测数据,自动判断其来源是高速流还是日冕物质抛射。这种分类对磁暴强度预估至关重要,因为不同类型的太阳风对应的地磁响应差异巨大。

在实际应用中,AI系统不但能够实时判断太阳风属性,还能预测其传播路径、到达时间、潜在影响区,这相当于为地面和在轨设施提前构筑了一道“防护窗”。

空间天气预警的终极目标,不仅是让人类“看见风险”,还希望系统能够“躲避风险”。这意味着,未来的航天器或卫星,不再只是接收地面下发的预警指令,而是拥有一定程度的自主智能。

此前的流程往往是:地面监测机构发现风险后,模型生成预警,发送给航天器,航天器根据预设策略响应。而随着边缘AI芯片、小型化传感器的发展,科研人员正尝试在卫星平台内部集成“就地采样、就地分析、就地决策”的能力。届时,哪怕地面暂时无法下达指令,卫星自身也能对辐射风险做出快速响应,如切换至抗辐射模式、调整姿态、关闭敏感仪器等。

地面系统也正在通过与AI的融合变得更加“聪明”。不仅是预测模型,AI技术还在改变太空天气研究的其他环节:自动标注的图像识别系统能在海量日冕图像中精准提取出耀斑迹象;生成模型正在尝试用更少的数据合成高质量的模拟样本,以增强AI的泛化能力;量子通信也被视为未来对抗电磁干扰的一项潜力方案。

从“畏惧”到“拿捏”

回望过去,空间天气预报曾是一个技术密集度极高、成果转化周期极长的冷门领域。而今,它正在成为航天工程、智能制造、通信安全乃至国防战略高度关注的“关键变量”。

以“风宇”为代表的人工智能系统,打破了过去单点预报、低效响应的瓶颈,为全球空间天气研究和应用开辟了一条全新的路径。它既是一次技术变革的象征,也是人类对不可控自然力量提出的新一轮“挑战”。

而未来的“黑科技”图谱也已浮现:边缘AI、智能航天器、量子抗扰通信、数字孪生地磁层……这些正在萌芽中的创新,也将决定人们在星辰大海中航行的安全边界。空间天气,终将从令人畏惧的变量,变为可掌控的可预知项。

随着低轨星座通信、自动驾驶、空天一体化作战等新型技术场景兴起,未来,人类对空间天气“预报精度、响应速度和预警智能化”的要求将越来越高。

正因如此,构建一个“多源数据感知—AI智能研判—系统联动响应”的智慧空间天气防护体系,将成为全球科技竞赛中的新高地。我国在这一进程中起步虽晚,但正在快速追赶。随着“风宇”模型走向业务化应用,其背后的链式AI理念也可能为大气科学、海洋预报乃至地震监测等更广泛的地球系统预测提供新范式。

未来的空间天气或许依旧充满变数,但人类对空间的“感知力”和“掌控力”正以前所未有的速度增长。“风宇”应势而生,预示着空间天气预报真正进入了智能化时代。

文章转载于:中国航天报·飞天科普周刊