发布时间:2025/8/28 10:06:48 文章来源:互联网 浏览次数:

据科学家估算,一颗直径几百米、富含铂金的小行星,其蕴藏的价值可能超过全球GDP的总和。这个前景点燃了人类关于“小行星采矿”的梦想。然而,这究竟是引领人类进入“黄金时代”的钥匙,还是一场精心包装的“宇宙级骗局”?

人类关注小行星的核心在于其蕴藏的战略资源价值:M型小行星富含铂、钯、铑等贵金属,储量可能远超地球历史开采的总量;C型小行星蕴藏的水冰在太空中至关重要,既可维持生命,也能分解成氢氧火箭燃料,为深空探索建立“加油站”;S型小行星的铁、镍资源则是建造太空设施的潜在原料。

然而,小行星资源利用面临严峻挑战。其一, 在浩瀚宇宙中精准定位、评估并选择高价值且可到达的目标难度巨大;其二,抵达目标需要精确计算轨道、具备高效推进系统并经历漫长飞行,成本高昂;其三,因引力微弱、形状不规则、表面未知等因素,着陆小行星将异常困难;其四,微重力真空环境下开采矿石的技术尚不成熟;其五,大规模运输成本可能远超材料价值;其六,在太空极端环境中建立提炼、加工或制造设施,需具备革命性空间技术。

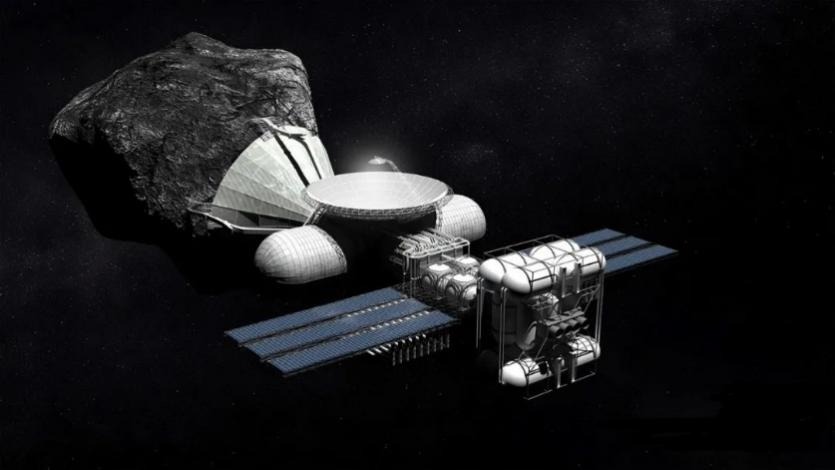

小行星采矿示意图

人类正在通过实际探测积累经验:2020年,日本“隼鸟2号”从龙宫小行星带回5.4克样本;2023年,美国“冥王号”从贝努小行星采回250克样本;2025年,我国发射了天问二号探测器,计划于2027年前完成对2016 HO3小行星的探索。这些开创性的任务带来了革命性的科学发现,极大地深化了人类对小行星成分、结构、演化乃至生命起源的认识,但所获样本量距离工业级星际采矿相差十万八千里。曾经雄心勃勃的商业公司,如行星资源公司和深空工业公司,也因技术瓶颈与巨额资金压力,最终转型或被收购。

面向未来小行星资源开发任务,人类需科学探索先行,并集中攻关核心技术。首先,研发低成本可复用太空运输系统,如离子或核热推进;其次,开发能够自主导航、着陆、探测、采样及处理的智能机器人系统;再者,突破在微重力下利用地外资源进行太空制造(如3D打印)的技术;另外,还需研发高效太空资源提取工艺。

在此进程中,人类可利用月球作为跳板与试验场:优先开发月球极区水冰生产推进剂,为深空任务提供补给;利用月球独特环境(低重力、真空、极端温差)测试机器人、原位利用、制造等技术;以月球轨道或基地为前哨,测试捕获近地小行星至月球附近的深空采矿方案;同时推动国际合作,规范解决法律与伦理问题。

因此,在可预见的未来,小行星资源开发的核心价值在于驱动航天运输、先进制造和能源技术等领域的跨越式发展,为人类日后的深空探索奠定基础。所以,小行星采矿在短期内绝非触手可及的“黄金时代”,但也绝非“宇宙骗局”,其长远价值取决于关键技术的突破与持续探索的实践。

文章转载于:中国航天报·飞天科普周刊